Il dettaglio degli eventi - edizione 2019

Il Dipartimento di Matematica e Fisica è stato protagonista negli eventi:

LA REALTÀ CON GLI OCCHI DELLA MATEMATICA - Dall’arte alla musica, dalla biologia alle previsioni metereologiche. Le lingue della matematica, tra simboli e bellezza - in collaborazione con Mathesis sezione di Caserta. Orario: venerdì 27: 18:45 - 23:30 / sabato 29: 9:00 - 13:00. Adatto ai bambini. Partecipanti: 25 per turno ogni 30 minuti.

OLTRE IL VISIBILE - Come si definiscono le tecniche e metodologie di intervento per il restauro dei Beni Culturali – con Reggia di Caserta - Lab.ri di Restauro per i Beni Archivistici e Librari. Orario: venerdì 27: ore 18:45 - 23:30 / sabato 28: ore 9:00 - 13:00. Adatto ai bambini. Partecipanti: 30 per turno ogni 30 minuti

DAI RESTI ARCHEOLOGICI ALLE BIOPLASTICHE - Il radiocarbonio per scoprire il passato e salvaguardare il futuro – con INNOVA. Orario: venerdì 27: ore 18:45 - 23:30 / sabato 28: ore 9:00 - 13:00. Adatto ai bambini. Partecipanti: 25 per turno ogni 30 minuti.

ISOTOPI E AMBIENTE - Metodi pazzeschi per un clima impazzito: le metodologie isotopiche. Orario: venerdì 27: ore 18:45 - 23:30 / sabato 28: 9:00 - 13:00. Adatto ai bambini. Partecipanti: 25 per turno ogni 30 minuti.

MOLECOLE DELL’ATMOSFERA - La luce scruta la materia: i cambiamenti climatici visti con i sensori laser. Orario: venerdì 27: ore 18:45 - 23:30 / sabato 28: ore 9:00 - 13:00. Adatto ai bambini. Partecipanti: 25 per turno ogni 30 minuti.

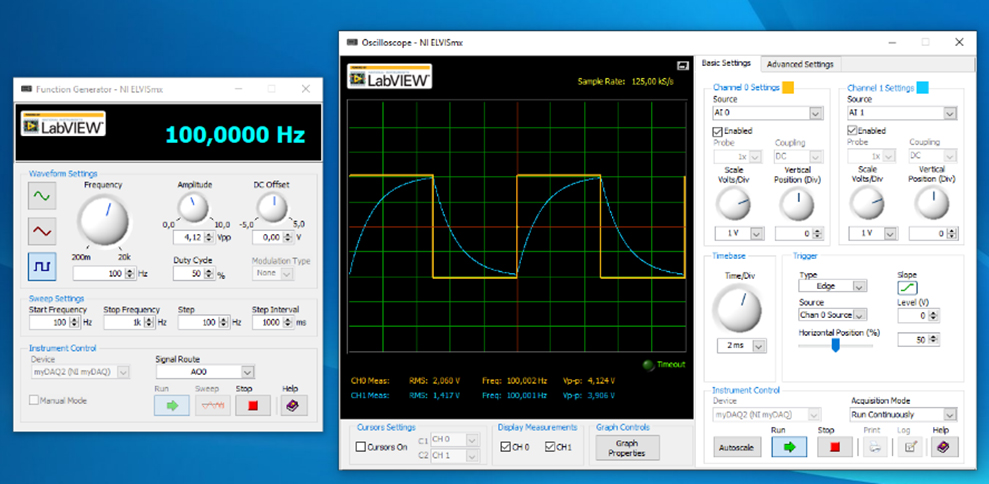

RADIOATTIVITÀ: CONOSCERLA PER NON TEMERLA - Semplici esperimenti per scoprire e visualizzare gli effetti delle radiazioni naturali alfa, beta, gamma e X. Orario: venerdì 27: ore 18:45 - 23:30 / sabato 28: 9:00 - 13:00. Adatto ai bambini. Partecipanti: 25 per turno ogni 30 minuti.

ASTROFISICA ACCELERATA - L’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande attraverso un acceleratore di particelle - Con il Laboratorio CIRCE. Orario: venerdì 27: ore 18:45 - 23:30 / sabato 28: ore 9:00 -13:00. Adatto ai bambini. Partecipanti: 25 per turno di 45 minuti.

Il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali è stato invece protagonista negli eventi:

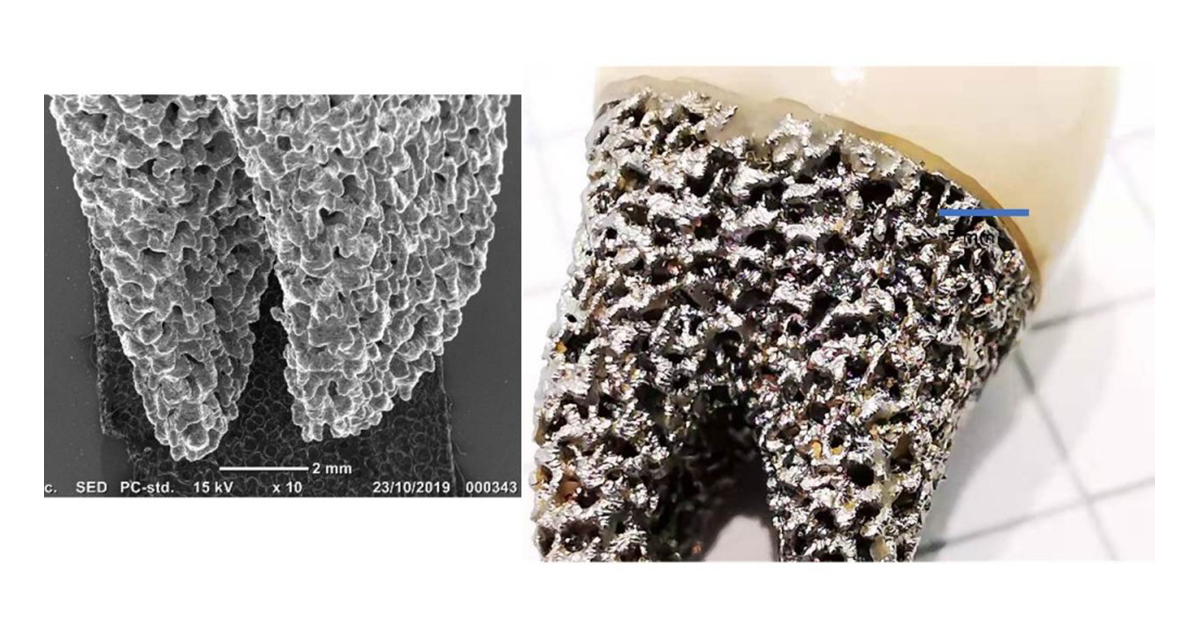

L’ARCHEOLOGIA DAL MACRO AL MICRO - L’archeologia ri-scopre il nostro passato, il nostro presente e, in qualche misura, il nostro futuro con l’aiuto di metodologie tradizionali ma anche di tecniche avanzate. Orario: venerdì 27: ore 19:00 - 21:00 / sabato 28: ore 10:30, 12:30. Adatto ai bambini. Partecipanti: 25 per turno di 30 minuti.

DANTE & CO.: LIBRI ILLUSTRATI DEL MEDIOEVO - Il fumetto medioevale: la Divina Commedia e i romanzi cavallereschi raccontati attraverso le immagini. Orario: venerdì 27: ore 19:30, 21:30; 23:00 / sabato 28: ore 10:00, 12:00. Adatto ai bambini. Partecipanti: 25 per turno di 30 minuti.

ANTIGONE: PRESENTE! - Che significato hanno i classici nel presente? E che cosa il presente ci dice sui classici? la risposta all’Antigone di Sofocle e alle Antigoni contemporanee. Orario: venerdì 27: ore 20:00, 22:00 / sabato 28: ore 9:30, 11:30. Partecipanti: 25 per turno di 30 minuti.

RacconTIAMOcaserta - Un viaggio nel tempo tra mappe, vecchie immagini e nuovi media per il racconto della città e dei suoi dintorni. Orario: venerdì 27: ore 20:30, 22:30 / sabato 28: ore 9:00, 11:00. Adatto ai bambini. Partecipanti: 25 per turno di 30 minuti.

Il Dipartimento di Giurisprudenza ha curato gli eventi:

DETECTIVE PER UNA NOTTE - Una “visita guidata” all’interno di un furgone attrezzato per l’utilizzo investigativo e del controspionaggio. Orario: venerdì 27: ore 18:50, 20:30, 22:10 / sabato 28: ore 9:50, 11:30. Adatto ai bambini. Partecipanti: 25 per turno di 45 minuti.

DEEP WEB E DIRITTO - Il web “sommerso” e l’utilizzo lecito dei sistemi di navigazione anonimaOrario: venerdì 27: ore 19:40, 21:20 / sabato 28: ore 9:00, 10:40, 12:20. Partecipanti: 25 per turno di 45 minuti.

Sono stati invece curati dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche:

LE PIANTE NELLA STORIA DELL’UMANITÀ - Alla scoperta delle piante attraverso la storia dell’uomo fino alle future applicazioni biotecnologiche. Orario: venerdì 27: ore 18:45 - 23:30 / sabato 28: 9:00 - 13:00. Adatto ai bambini. Partecipanti: 25 per turno ogni 30 minuti.

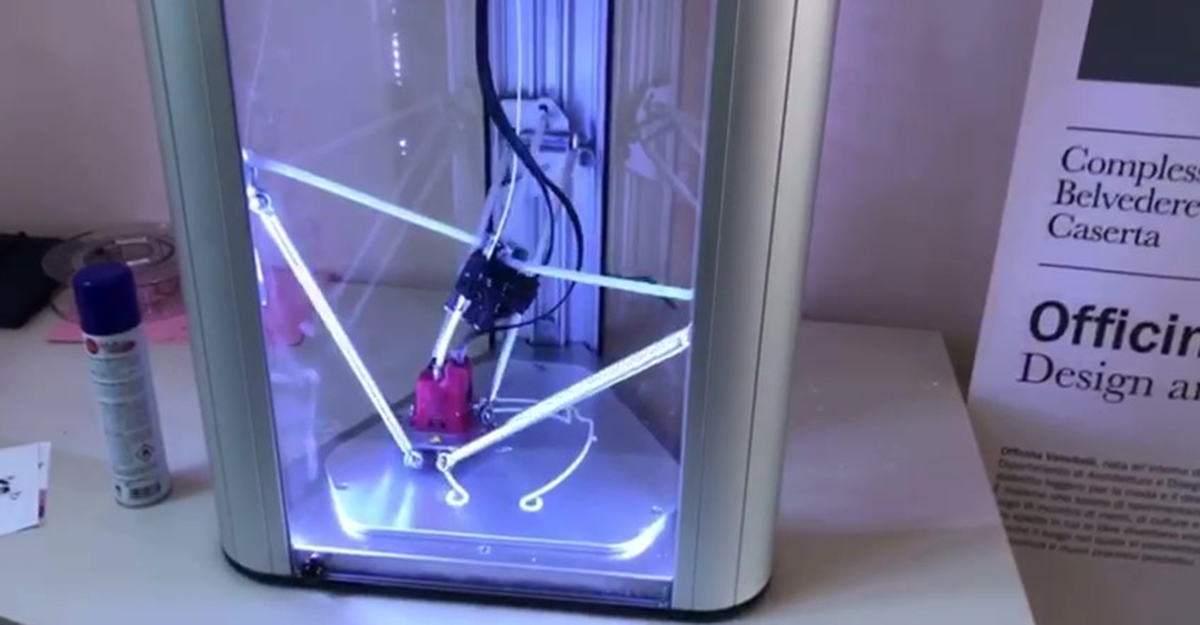

ORGANI IN SCATOLA - Modelli di organi e cellule umane in 3D per la ricerca biomedica in sostituzione delle cavie animali. Orario: venerdì 27: ore 18:45 - 23:30 / sabato 28: ore 9:00 - 13:00. Adatto ai bambini. Partecipanti: 25 per turno ogni 30 minuti.

Il Dipartimento di Psicologia è stato protagonista nell’evento:

Aperta-MENTE: alla scoperta della psicologia - Nuove tecnologie e ricerca in psicologia: realtà virtuale, neuropsicologia, robotica umanoide e …molto altro. A cura di: Università della Campania-DiPsi. Orario: venerdì 27: ore 18:45 - 23:30 / sabato 28: ore 9:00 - 13:00. Partecipanti: 25 per turno ogni 30 minuti.

Il Dipartimento di Economia ha curato l’incontro

CROSSING BORDERS: LA COMUNICAZIONE OLTRE I CONFINI - Linguaggi, immagini e messaggi nelle campagne di comunicazione: paese che vai, pubblicità che trovi. Orario: venerdì 27: ore 18:45 - 23:30 / sabato 28: 9:00 - 13:00. Partecipanti: 25 per turno ogni 30 minuti

Il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale è stato presente con gli eventi:

LA PETIT-CABANE - Abitare Zero Energy: viaggio nella “Petit-cabane” per ottimizzare spazi e risorse. Orario: venerdì 27: ore 18:45 - 23:30 / sabato 28: ore 9:00 - 13:00. Adatto ai bambini. Partecipanti: 25 per turno ogni 15 minuti

PLASTIC FREE - il DADI è il Dipartimento-pilota dell'Ateneo e primo fra le istituzioni universitarie del territorio nazionale ad aver eliminato l'uso delle bottiglie di plastica

Il Dipartimento di Ingegneria è stato presente con l'evento:

ROBOT CON IL SENSO DEL TATTO - I robot e la manipolazione degli oggetti... avranno tatto? Orario: venerdì 27: ore 18:45 - 23:30 / sabato 28: 9:00 - 13:00. Adatto ai bambini. Partecipanti: 25 per turno ogni 10 minuti.

E ancora il Dipartimento di Scienze Politiche ha organizzato gli incontri:

DIRITTO PER GLI ALGORITMI? - I robot oggetti o soggetti e chi paga i danni prodotti? Il diritto e la responsabilità sociale delle nuove tecnologie. Orario: venerdì 27: ore 18:45 - 23:30 / sabato 28: ore 9:00 - 13:00. Partecipanti: 25 per turno di 20 minuti.

RITUALI ALIMENTARI E STILI SOCIALI - Dimmi come mangi e ti dirò chi sei. Cibo e tradizioni quali patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Orario: venerdì 27: ore 18:45 - 23:30 / sabato 28: ore 9:00 - 13:00. Partecipanti: 25 per turno di 20 minuti.

E infine il Dipartimento di Medicina Sperimentale ha partecipato alla Notte con

DI CHE “PASTA” SEI FATTO? - Un test antropometrico personalizzato per puntare al benessere con una sana alimentazione. Orario: venerdì 27: ore 18:45 - 23:30 / sabato 28: 9:00 - 13:00. Adatto ai bambini.

Alla Notte parteciperà anche l’Ufficio Attività studentesche con VANVITELLI ORIENTA Orientamento per i percorsi di studio e i servizi offerti dall’Ateneo agli studenti. Orario: venerdì 27: ore 18:45 - 23:30 / sabato 28: ore 9:00 -13:00.