di Diego Lazzarich, docente di Storia delle dottrine politiche all'Università Vanvitelli

Nel corso degli ultimi dieci anni, i social network hanno trasformato significativamente il modo non solo di comunicare la politica, ma anche di farla.

Mentre, da una parte, la comunicazione è diventata sempre più personale, aprendo canali coi quali i politici possono entrare in contatto diretto con i loro ‘seguaci’; dall’altra, Internet consente a chiunque di sottoporre rapidamente un’istanza a un gran numero di persone, facilitando la possibilità di avviare processi mobilitanti e partecipativi dal basso. Questi due aspetti distinti si sono manifestati concretamente in Italia di recente attraverso due fenomeni politici antitetici eppure in stretto rapporto dialettico: il salvinismo e il movimento denominato ufficialmente delle “6000 sardine”.

Da quando Matteo Salvini è diventato segretario della Lega Nord, nel 2013, il partito è passato dal 6 al 34 percento. Il merito di tale successo sta nelle capacità comunicative del leader che, inserendosi in un più ampio discorso internazionale del populismo di destra, riesce a veicolare messaggi semplici e in grado di raccogliere efficacemente consenso attorno a temi fortemente divisivi. Tutti questi messaggi, però, ruotano attorno all’idea di un’italianità (materiale e immateriale) da difendere contro nemici ‘stranieri’ che minacciano la sovranità nazionale. Il consolidato schema retorico amico-nemico proposto da Salvini risulta ravvivato dal potere penetrativo dei social network che consentono al politico di amplificare esponenzialmente la portata della sua comunicazione, parlando direttamente ai suoi ‘seguaci’ e saltando ogni filtro e mediazione tipici del modello televisivo.

La natura populistica del messaggio salviniano è riuscita a trasformare in pochi anni la Lega Nord da partito fortemente radicato nel nord-Italia in partito nazionale, segnando un’ascesa progressiva che ha fatto affermare la formazione politica anche in aree geografiche storicamente governate dalla sinistra. È proprio la presa di coscienza dell’effettiva possibilità che la spinta trainante di Salvini riuscisse a fare breccia anche nelle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna del 26 gennaio 2020 a segnare la gemmazione del Movimento delle sardine. Quest’ultimo nasce da un’intuizione del trentaduenne Mattia Santori, laureato in Scienze politiche, e da altri tre suoi coetanei. Gli amici decidono di promuovere via social network un flash-mob “anti-salviniano” in risposta all’evento organizzato il 14 novembre nel Palazzetto dello sport di Bologna dal leader della Lega Nord per dare inizio ufficialmente alla campagna elettorale della candidata del centro-destra per la Presidenza della Regione, Lucia Borgonzoni. Il contro-evento organizzato via Facebook dai quattro amici riesce a mobilitare ben più del doppio delle 6000 persone che sarebbero state necessarie per riempire Piazza Maggiore (gli organizzatori intendevano superare i 5570 partecipanti all’evento leghista). Così, in una sera di novembre, circa 14000 persone silenziose gremiscono pacificamente la piazza bolognese, e i dintorni, riempendola a tal punto da costringere i partecipanti a “stare stretti come sardine” (da qui il nome del movimento).

La portata del successo della manifestazione assume immediatamente un valore simbolico più grande rispetto all’evento stesso. La risposta popolare tanto massiccia all’appello dei quattro giovani sconosciuti rivela il desiderio di una parte significativa della società civile bolognese di manifestare pubblicamente l’opposizione non solo alla possibilità dell’affermazione del centro-destra salvinizzato alle elezioni regionali, ma anche al tipo di messaggio che Salvini veicola con grande forza ed efficacia. Mossi dalla paura della possibile affermazione della candidata sponsorizzata da Salvini, la piazza di Bologna lancia un segnale di resistenza e unità che punta a recuperare la storica tradizione di sinistra dell’Emilia-Romagna. Allo stesso tempo, però, il messaggio che emerge da Bologna appare essere di portata politico-culturale, ancor prima che politico-elettorale, come dimostra l’immediata diffusione del movimento delle sardine in centinaia di città italiane, unite dallo slogan “Bologna-Milano-Roma-Napoli-Palermo… non si lega”.

La capillare e immediata diffusione del Movimento delle sardine rivela almeno due aspetti su cui vale la pena riflettere.

Il primo riguarda il riemergere di un’istanza identitaria che coinvolge un certo popolo di sinistra. I mutamenti profondi che interessano l’universo politico di sinistra a partire dal collasso dell’Unione Sovietica non hanno cessato ancora di far sentire i loro effetti. In Italia e in Europa, i partiti socialisti si sono rivelati incapaci di proporre un’idea forte di che cosa significhi “sinistra” in un mondo dominato da un modello economico tardo-capitalistico.

Lo smarrimento del ruolo dei partiti di sinistra e il venir meno dei gruppi sociali di riferimento hanno contribuito a un più ampio disorientamento politico-culturale. Entrambi i fattori hanno contribuito all’affievolimento di idee adatte a promuovere solidi processi di identificazione, rendendo complesso, negli ultimi trent’anni, ridefinire che cosa significhi essere di sinistra nel tempo presente.

Il Movimento delle sardine s’inserisce in tale alveo identitario difettivo. È sintomatico, in questo, il modo in cui si sono svolte le prima manifestazioni del Movimento: in silenzio. Un silenzio che può essere interpretato in due modi: da una parte, come il tentativo di interrompere il flusso di parole del discorso salviniano; dall’altra, come la difficoltà a formulare positivamente le parole a cui ricorrere. Quest’ultimo aspetto oggettifica plasticamente un certo senso di smarrimento, perciò si presta ad assurgere a gesto politico paradigmatico di un popolo di sinistra che sembra voler dire: non saprei ben dire che cosa sono, ma so dire cosa non sono. Un’identità per difetto che riesce comunque a mobilitare un popolo di persone con un sentimento comune e che trova proprio nella partecipazione un suo tratto identitario. Una sardina è una persona che si riconosce nell’affermazione: “Io sono quello che si oppone all’universo politico-culturale espresso da Salvini e che è pronto a scendere in piazza con gli altri per affermarlo!”

La partecipazione si trasforma, quindi, in un tratto distintivo del Movimento, testimoniando la possibilità della traduzione dello ‘spontaneismo organizzativo’ offerto dai social network in partecipazione fisica concreta. Questo dato ci porta al secondo spunto di riflessione offerto dal Movimento delle sardine, ossia l’importanza della spinta propulsiva dal basso quale elemento qualificante per la formazione di un popolo di sinistra oggi.

Il fatto che quattro giovani riescano a mobilitare decine e decine di migliaia di persone grazie al passaparola via Facebook è rivelatore della mancanza di credibilità che i partiti di sinistra hanno per una certa parte dei loro potenziali elettori.

Le sardine sono sicuramente la parte più reattiva di un popolo che non riconosce più ai partiti di sinistra la fiducia di operare per conto loro, di rappresentarli in modo verace (tant’è che nessun simbolo di partito trova ospitalità nelle manifestazioni di piazza). Per questo, esse hanno cercato di destare le coscienze di coloro che nei recenti anni passati avevano scelto l’astensione per sfiducia, invitandoli a superare le perplessità pur di bloccare il nemico comune: Salvini e il salvinismo.

La spinta propulsiva delle sardine ha sicuramente contribuito ad aumentare la partecipazione dell’elettorato emiliano-romagnolo alle elezioni regionali del 26 gennaio, favorendo la vittoria del candidato del centro-sinistra, Bonaccini. Non è un caso che il Segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, all’indomani della vittoria abbia espresso pubblicamente la propria gratitudine alle sardine per il risultato elettorale.

Cosa faranno ora le sardine? Torneranno a mare o continueranno a restare sulla terra ferma? Sebbene il Movimento sia certamente espressione di un contesto locale, è evidente che l’istanza partecipativa di cui si è fatto promotore continuerà ad animare il mondo della sinistra nei prossimi mesi. Credo, tuttavia, che la sua funzione sia complementare rispetto alle forze partitiche parlamentari, perché in grado di rappresentare un’istanza valoriale di base, piuttosto che programmatica, e proprio per questo capace di fungere da stimolo/guida/argine per l’universo politico-culturale della sinistra italiana.

Resta, tuttavia, ancora un dato interessante che vale menzionare. Dopo i Vaffanculo-day promossi da Beppe Grillo all’origine dell’ascesa del Movimento 5 Stelle e nel mentre del discorso salviniano, fortemente incentrato sulla promozione dei sentimenti di esclusione, le sardine rappresentano perfettamente quella parte della popolazione che rivendica il superamento di una fase politica fortemente segnata dalla violenza verbale.

Il fatto che decine di migliaia di persone abbiano affollato le piazze in nome della gentilezza sembra essere quasi una negazione della concezione primitivistica a cui spesso si associano le masse.

Foto di taleoma - https://www.flickr.com/photos/68119864@N04/49071085517/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84605085

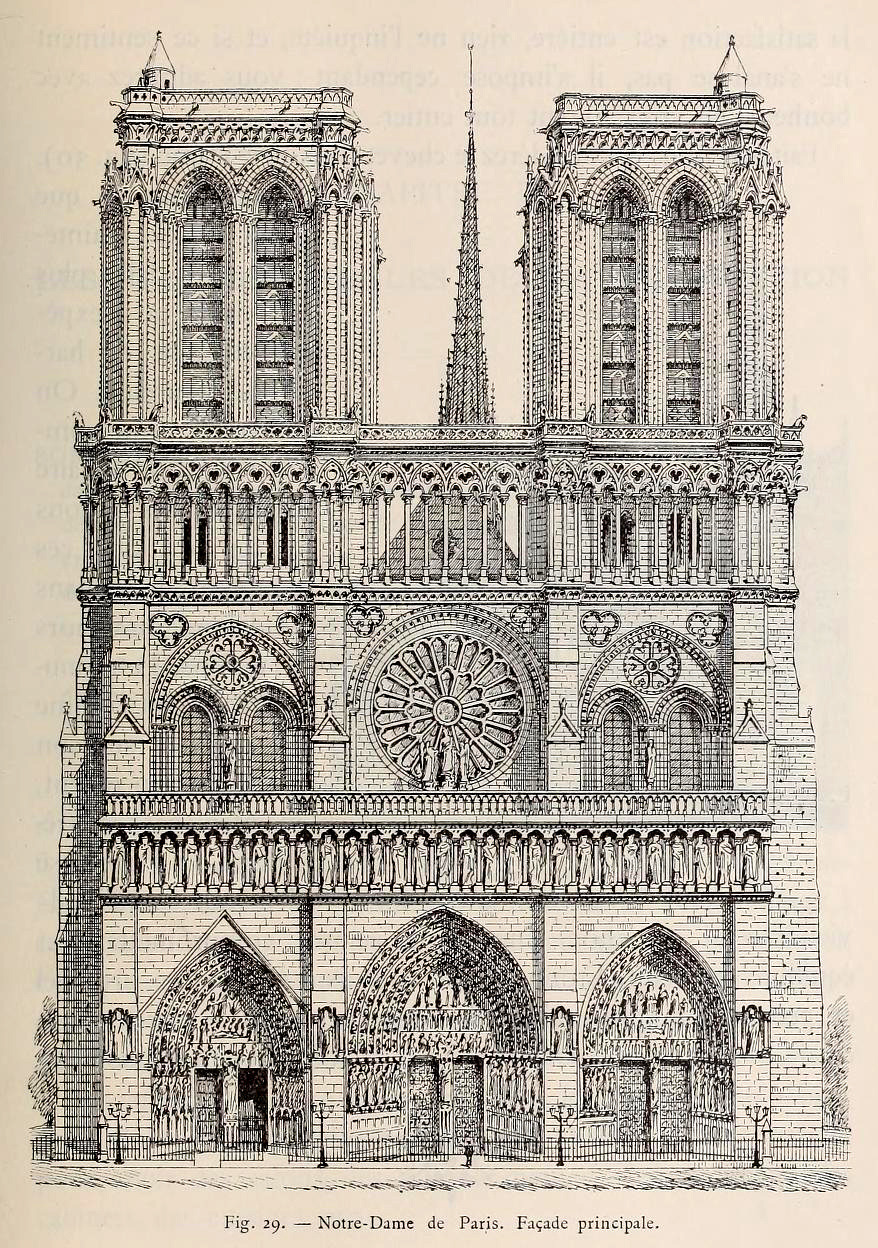

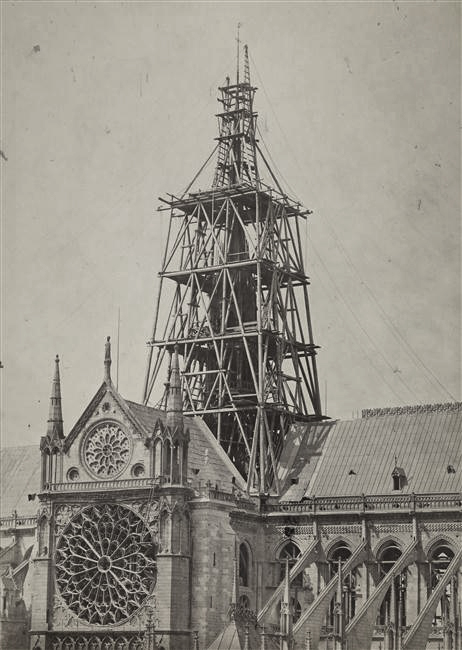

L’incendio de “la forêt” di Notre Dame non ha cancellato per sempre soltanto quei legni antichi di sostegno al tetto a falde inclinate ma ha ridotto in cenere anche il germoglio più giovane e maggiormente emblematico di quella foresta pensile ovvero “la flèche”, la guglia lignea realizzata dal falegname Bellu e dagli Ateliers Monduit su disegno di Viollet-le-Duc cosi come rappresentata, nel 1856, nel suo Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XI eau XVIe siécle. Alta quarantacinque metri e appoggiata direttamente sui quattro pilastri della crociera nel punto d’incontro tra il tetto del transetto, quello del coro e quello della navata centrale, il crollo della “la flèche”, in seguito all’incendio innescatosi nell’ennesimo cantiere di restauro della cattedrale, ha rappresentato, a livello simbolico e mediatico, l’evento maggiormente emblematico della tragedia parigina: una drammatica immagine, diffusa dai media di tutto il mondo in diretta, capace di richiamare alla mente un’altra recente tragedia avvenuta oltre oceano nel settembre del 2001 ovvero il collasso del pinnacolo di una delle due Twin Towers di New York che preannunciava la definitiva cancellazione, dallo skyline urbano, dei due altissimi simboli della modernità architettonica della città americana. Per fortuna, a differenza della tragedia newyorkese, non tutto, a Parigi, è andato perduto.

L’incendio de “la forêt” di Notre Dame non ha cancellato per sempre soltanto quei legni antichi di sostegno al tetto a falde inclinate ma ha ridotto in cenere anche il germoglio più giovane e maggiormente emblematico di quella foresta pensile ovvero “la flèche”, la guglia lignea realizzata dal falegname Bellu e dagli Ateliers Monduit su disegno di Viollet-le-Duc cosi come rappresentata, nel 1856, nel suo Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XI eau XVIe siécle. Alta quarantacinque metri e appoggiata direttamente sui quattro pilastri della crociera nel punto d’incontro tra il tetto del transetto, quello del coro e quello della navata centrale, il crollo della “la flèche”, in seguito all’incendio innescatosi nell’ennesimo cantiere di restauro della cattedrale, ha rappresentato, a livello simbolico e mediatico, l’evento maggiormente emblematico della tragedia parigina: una drammatica immagine, diffusa dai media di tutto il mondo in diretta, capace di richiamare alla mente un’altra recente tragedia avvenuta oltre oceano nel settembre del 2001 ovvero il collasso del pinnacolo di una delle due Twin Towers di New York che preannunciava la definitiva cancellazione, dallo skyline urbano, dei due altissimi simboli della modernità architettonica della città americana. Per fortuna, a differenza della tragedia newyorkese, non tutto, a Parigi, è andato perduto. La Cattedrale di Notre Dame, dopo l’incendio, è ancora una bellissima scatola muraria che ha perso il suo tetto, sinonimo di protezione, e il suo profilo superiore, quello che normalmente si stagliava nel cielo sopra Parigi. Una scatola muraria definita morfologicamente non solo dai due torrioni laterali al portale d’ingresso ma anche e soprattutto dagli slanciati contrafforti in pietra sovrastati dai meravigliosi archi rampanti che, consentendo lo sviluppo in altezza dei muri perimetrali, sottolineano i veri caratteri d’identità strutturali e formali della fabbrica gotica. Una struttura portante, quella degli archi rampanti, che Arthur Schopenhauer, nel suo libro Il mondo come volontà e rappresentazione, paragonava alle radici pensili degli alberi d’alto fusto delle foreste tropicali. Ebbene, la spoglia scatola muraria di Notre Dame che con i suoi archi rampanti, tramite i sottostanti contrafforti, tiene ancorata la struttura lapidea al terreno dell’ île de la Cité saprà recuperare nuova linfa vitale, così come le radici pensili degli alberi della foresta tropicale, non solo dal suo terreno di appartenenza, ovvero Parigi e la Francia, bensì da tutto il mondo occidentale. Una comunità storicamente e socialmente omogenea che non può perdere una testimonianza architettonica tanto importante per la sua stessa identità che si esprime nella memoria collettiva e nella capacità di proteggere il proprio patrimonio culturale ovvero quello ereditato dal passato, tutelato nel presente, e trasferito, possibilmente valorizzato al futuro ed alle nuove generazioni. Il restauro architettonico della cattedrale parigina saprà avvalersi delle competenze disciplinari che il mondo accademico europeo detiene all’interno delle sue università e dei suoi eccellenti centri di ricerca restituendo a Parigi, prima, ed al mondo, poi, Notre Dame nella sua interezza tipologica e morfologica ponendo rimedio ad un fatale incidente che, speriamo, sarà l’ultimo della sua lunga e gloriosa esistenza architettonica.

La Cattedrale di Notre Dame, dopo l’incendio, è ancora una bellissima scatola muraria che ha perso il suo tetto, sinonimo di protezione, e il suo profilo superiore, quello che normalmente si stagliava nel cielo sopra Parigi. Una scatola muraria definita morfologicamente non solo dai due torrioni laterali al portale d’ingresso ma anche e soprattutto dagli slanciati contrafforti in pietra sovrastati dai meravigliosi archi rampanti che, consentendo lo sviluppo in altezza dei muri perimetrali, sottolineano i veri caratteri d’identità strutturali e formali della fabbrica gotica. Una struttura portante, quella degli archi rampanti, che Arthur Schopenhauer, nel suo libro Il mondo come volontà e rappresentazione, paragonava alle radici pensili degli alberi d’alto fusto delle foreste tropicali. Ebbene, la spoglia scatola muraria di Notre Dame che con i suoi archi rampanti, tramite i sottostanti contrafforti, tiene ancorata la struttura lapidea al terreno dell’ île de la Cité saprà recuperare nuova linfa vitale, così come le radici pensili degli alberi della foresta tropicale, non solo dal suo terreno di appartenenza, ovvero Parigi e la Francia, bensì da tutto il mondo occidentale. Una comunità storicamente e socialmente omogenea che non può perdere una testimonianza architettonica tanto importante per la sua stessa identità che si esprime nella memoria collettiva e nella capacità di proteggere il proprio patrimonio culturale ovvero quello ereditato dal passato, tutelato nel presente, e trasferito, possibilmente valorizzato al futuro ed alle nuove generazioni. Il restauro architettonico della cattedrale parigina saprà avvalersi delle competenze disciplinari che il mondo accademico europeo detiene all’interno delle sue università e dei suoi eccellenti centri di ricerca restituendo a Parigi, prima, ed al mondo, poi, Notre Dame nella sua interezza tipologica e morfologica ponendo rimedio ad un fatale incidente che, speriamo, sarà l’ultimo della sua lunga e gloriosa esistenza architettonica.